|

一週間の気になるNews勝手にピックアップ

「不気味」から「かわいい」へ ミャクミャクがアンチをファンに変えた理由

ビルコムの方の寄稿記事ですが、ミャクミャクの論調がSNSを中心に変わっていった様子は学びがたくさん詰まっているなと思いました!

味の素などの冷凍宅配弁当にステマ疑い、消費者庁が改善計画認定

商品を無償で提供した人に書いてもらったSNS投稿を「PR」と明記せず自社サイトに転載し消費者庁から指摘が入ったというもの。インフルエンサー活用やSNSでのUGC活用をする際は要注意事案ですね。

“家族の思い出”争奪戦

先日のガイアの夜明けは、ビデオテープに記録された視聴覚遺産をデジタル化しないと消滅してしまう「2025年問題」がテーマ。MIXIの人気アプリ「みてね」やパレットプラザでのデジタル化の事例、故人の写真や映像をAIに学習させ、葬儀で故人が参列者にメッセージを発するというサービスを展開するアルファクラブ武蔵野の事例。

そしてこのテーマは、今年の1/1東京新聞で【お宅のビデオテープは大丈夫?見られなくなる「2025年問題」とは 世界70の歴史に迫る消滅危機】という記事でも取り上げられていました。

どこから企画化に至ったかは定かではありませんが、新聞やWEBメディアで話題になったテーマがテレビ番組に展開されるのはよくあることです。

その課題や背景を踏まえ、「家族の思い出を残すためのデジタル化」を軸に、異なる3つほどの事例を通して変化の兆しを描く。そんな構成で番組は作られていました。

広報の視点で見てみると、番組の企画がどのように社会のテーマを掘り下げ、切り取っているのかが見えてきて、とても興味深いと思います。

TVディレクターの頭の中——企画が通る情報設計とは?

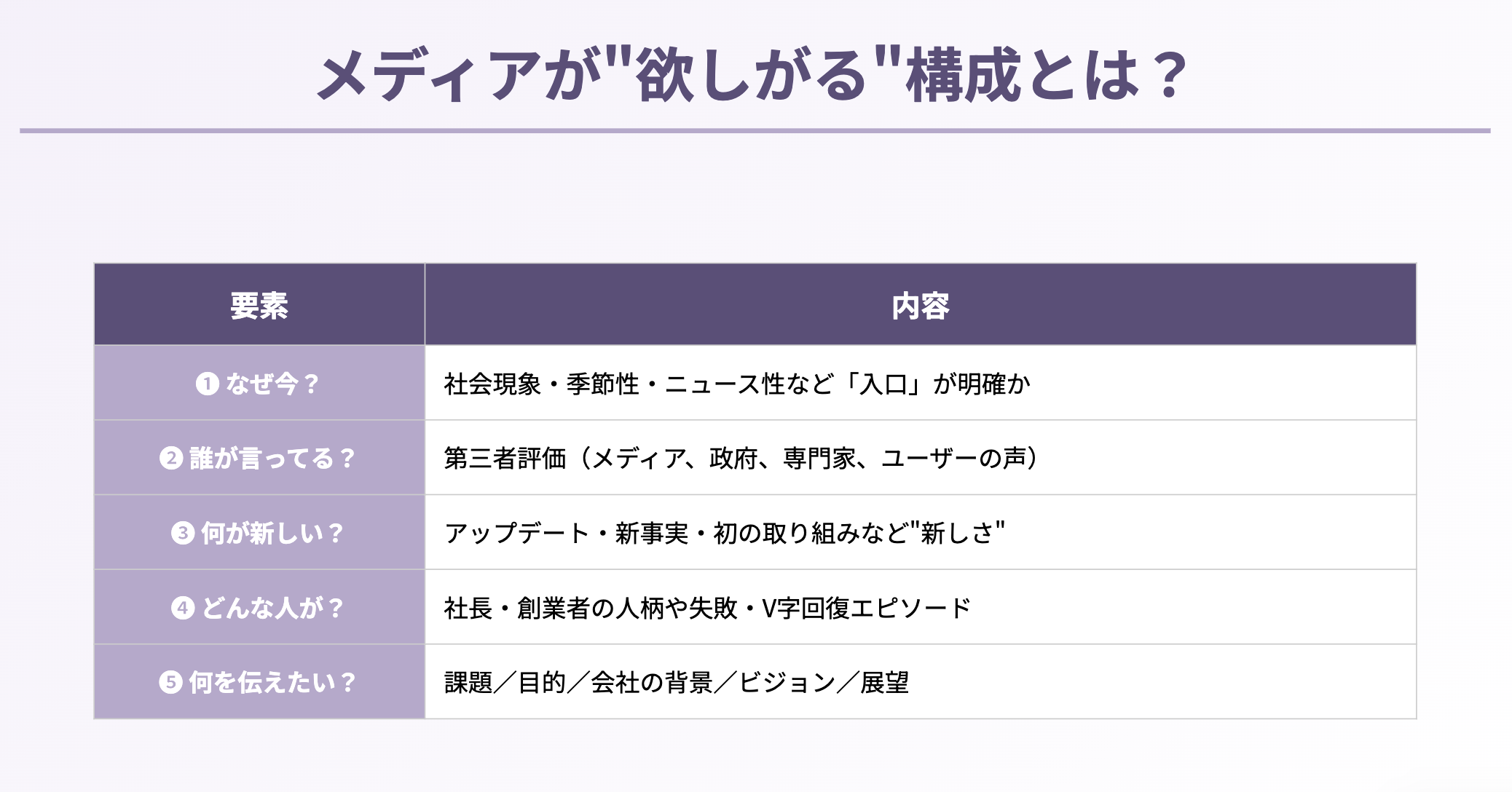

POINT 1 全体構成のキモ

テレビに限らず、メディアが「このネタいいね」と思うかどうかは、この5つの要素が整理されているかで決まります。

POINT 2 情報の届け方は「番組ジャンル」でまったく変わる

テレビは同じ情報でも、「報道」と「バラエティ」で求められる表現がまったく違います。報道なら“事実と即時性”、情報バラエティなら“驚きと雑学”、バラエティなら“体験とリアクション”。

自分の情報がどの番組トーンに合うのかを見極めることが、最初の設計ポイントです。

POINT 3 “常識の逆転”で興味を引く

みんなが「良い」と思っていることを、あえて疑ってみる。

正論よりも「え?」と思う逆説的な切り口が、企画の入口になります。

たとえば「朝食を抜くと集中力が上がる」など、

“常識の裏をかく一文”が、テレビ的に“使いたくなる情報”です。

POINT 4 ネガティブの活用でストーリーを深くする

ネガティブは悪ではありません。BeforeがあるからAfterが光る。

社長紹介やサービス紹介では、失敗や停滞、悔しさなどの“谷”を描くことで人間味が出ます。成功体験だけでは共感されず、苦労や再起のエピソードこそ、視聴者の感情を動かす燃料になります。「V字回復」や「再チャレンジ」という言葉は、ディレクターが好む代表的キーワードです。

POINT 5 「へー」と思える事例で、社会とつなげる

テレビが求めているのは「なぜ今やるのか」ということ。

季節・社会現象・世の中の空気と絡めて、“今見る理由”を設計する。

「タイパ時代」「物価高」「若返りブーム」「Z世代の新常識」など、

時流に合った“今っぽさ×新しさ×社会性×変化”を組み込むことで、企画として通りやすくなります。生活者が共感できる身近な例を入れると、ぐっとリアルになります。

POINT 6 番組会議で「見えるね!」と言わせる設計を

テレビの現場では、資料を見て数秒で「映像が浮かぶか」が判断基準です。

だからこそ、ビジュアルや図解、比較表を多く入れ、1枚で伝わる資料設計が重要。

専門用語は視聴者の生活に落とし込み、売りたいもの・伝えたいものを明確に。

たとえば、専門用語は「あのNASAでも採用されている特殊フィルター」などと言い換えるとすごさが伝わりやすい。

以上、いかがでしたでしょうか?

今情報提供したい企画を上記のような観点から切り口や届けた方を工夫してみてはいかがでしょうか?

|

直近のウェビナーご案内

気になるあのプロの視点を覗き見👀

広報の現場〜プロの発想〜シリーズ#3

企業の"もしも"に備える危機管理広報

〜何から始め、何を決めるべきか〜

|

【開催概要】

日時 :10月7日 (火)14:00〜15:00

ゲスト:高場経営広報舎 代表 高場 正能氏

オンライン/アーカイブ配信あり!

|

|

広報・PR担当者はもちろん、経営層や総務、法務など社内の危機管理に関わる方にもおすすめです。

みなさまのご参加お待ちしております!

|

|

|